真空管試験器 TV-7D/U

|

云わずと知れた米軍真空管試験器TV-7D/Uがやってきました。

長い間、入手できればいいなと思っていましたが、懇意にしている方からの嫁入りです。

動作未確認とのことですが、見た目は大丈夫そうです。

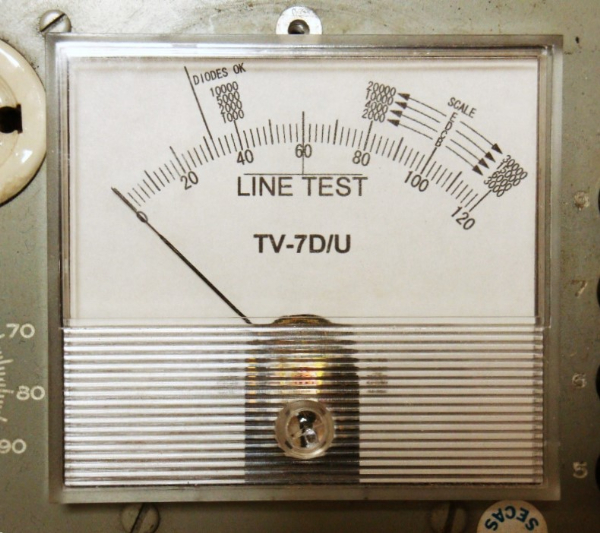

残念ながら、丸形のメーターは交換されており、現代の四角いメーターが付いています。

交換用のメーターは簡単には入手できないので、動作上問題なければこのまま使います。

使い方、修理などについては、海外含め多数の諸先輩方がWEBで公開していますので、

情報には事欠きません。

マニュアルをじっくりと読みながら、動作確認、調整をすることにしました。

部分的にTV-7D/U固有のところもありますので、他の機種への展開は注意が必要です。

以下、長文となりますが、お付き合いください。

製造:1967年(昭和42年)頃か??推定できる部品がないです。

入手日:2025年2月

【メーター部の確認】

|

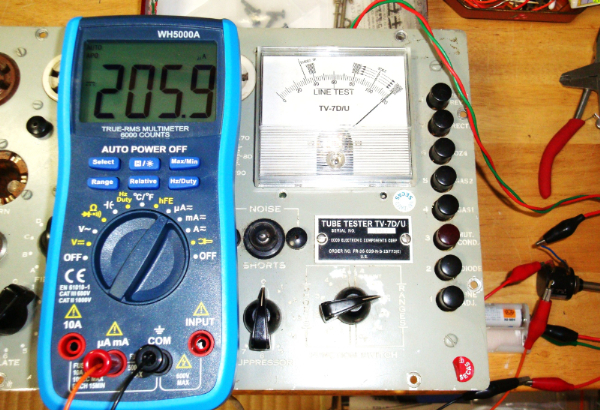

先ずは、このメーターが何者なのか、使ってよいものなのか確認する必要があります。

一見、専用のメーターのように見えますが、よく見ると文字盤は紙にプリントしたもので、

実によくできています。Gmの換算が楽なように、各レンジのGm値が書かれています。

オリジナルにはない目盛です。

ここまで完成度が高いことからすると、熟知した方が交換したものと推測できます。

|

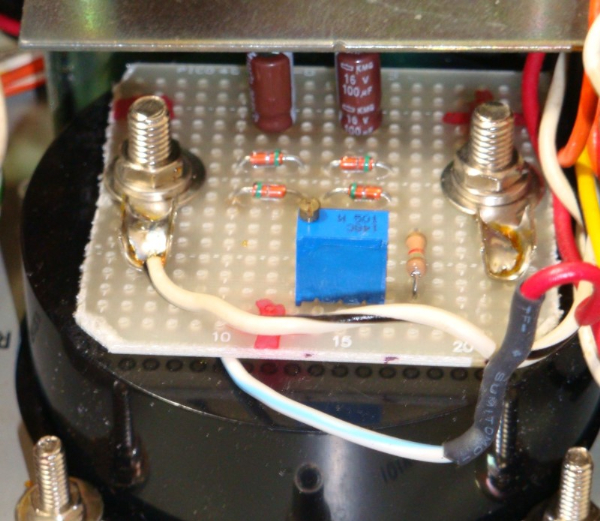

リアケースを外して、メーターの裏側を確認すると、手作り基板が追加されていました。

きちんと作られています。多回転トリマと固定抵抗は内部抵抗調整用、ダイオードは

メーター保護用でしょう。

|

メーターの裸特性を測ります。メーターを故障させないように、乾電池とポテンショ

メータで徐々に電流を流していき、フルスケール(FS)を確認すると、206μAでした。

オリジナルは200μA(FS)なので、仕様どおりのメーターを調達したようです。

同時に内部抵抗を測定すると、704Ωでした。オリジナルメーターは2,355Ω(*)なので

シリーズに抵抗をつなげば問題なく使えます。

(*)内部抵抗は、メーターによって何種類かあるようで、2,365Ωとの情報もあります。

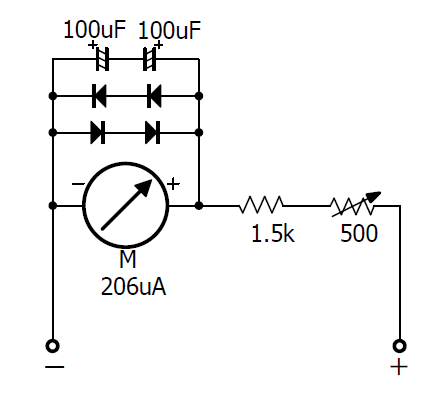

現状のメーター部の回路図は次のとおりです。

|

ただ、保護回路が適切ではないです。FSでの電圧が145mVなのでクロスダイオードは

1組で十分保護できます。補正抵抗を含めての保護であれば2個直列が妥当です。

ケミコンは無極性接続していますが、不都合はないのでこのままにしておきます。

ということで、このメーターはオリジナルを考慮して作られたことが確認できました。

丸形が入手できるまでは、ダイオードの修正と抵抗を調整して使うことにします。

(このサイズの丸形マイクロアンメーターは、輸入するしかないようです。。。)

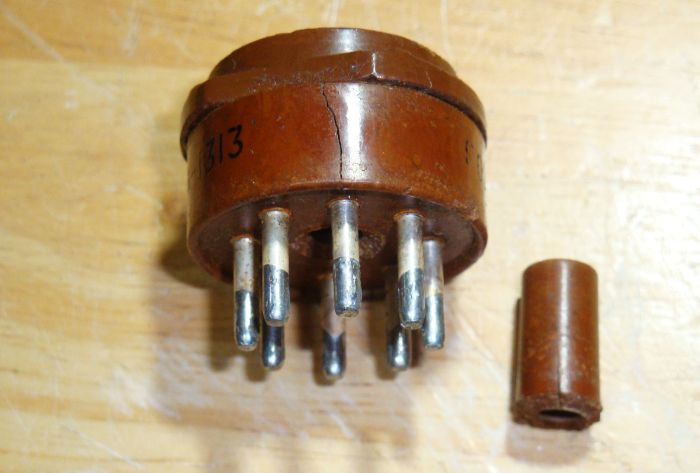

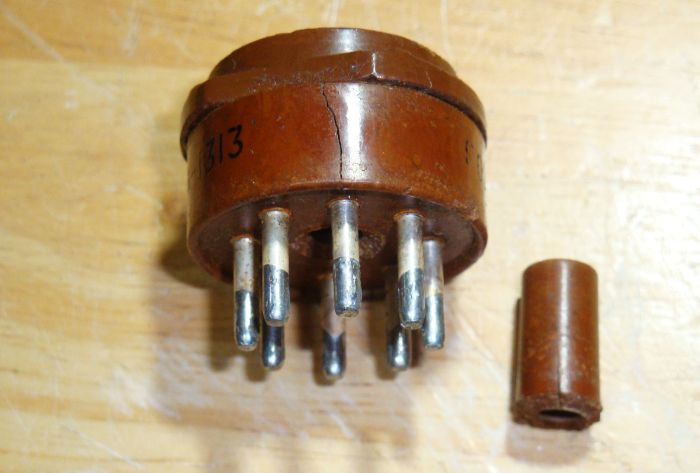

【ソケットアダプタ】

オクタルソケットアダプタが壊れていました。応急処置としてエポキシで接着しました。

また壊れるかもしれませんが、取り敢えず進めます。

|

【テクニカル・マニュアル】

いろいろなマニュアルがWEBで公開されていますが、調整に必要なのは、TV-7シリーズ

共通の「TM 11-6225-274-35:FIELD AND DEPOT MAINTENANCE MANUAL」です。

表紙の発行日付は1960年6月30日ですが、修正履歴5版(C5)が1976年3月30日、4版(C4)が

1966年7月8日ですので、内容を確認するときは、巻頭の修正履歴を反映させて読む必要が

あります。数値や許容差が変わっているところもあるので、ちょっと嫌らしいです。

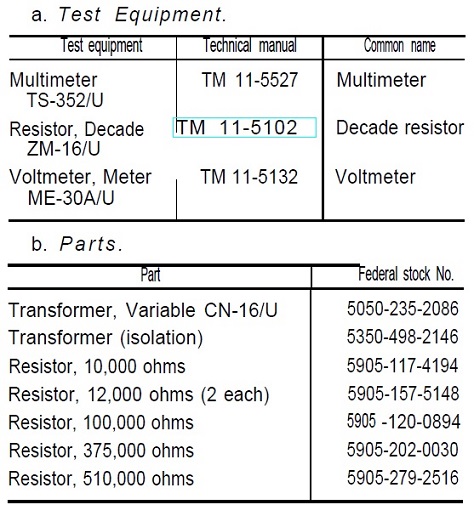

【調整用治具の準備】

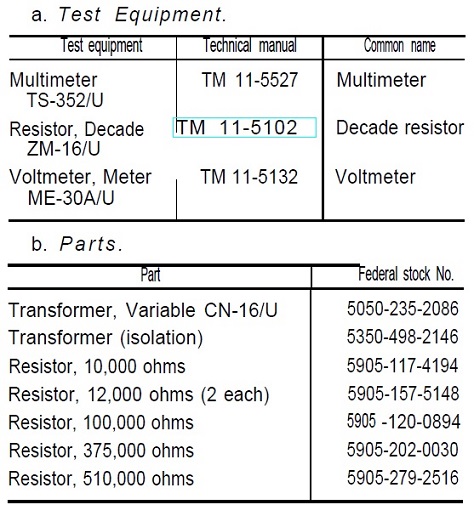

|

測定器と治具一覧です。

マルチメータTS-352/Uはアナログテスター、ボルトメータME-30A/Uはバルボルです。

どちらもDMMで代用できますが、重要な点はTS-352/Uの内部抵抗です。

TS-352/Uのマニュアルによると、ACは1kΩ/V、DCは1kΩ/V(or 20kΩ/V)となります。

例えば、上表の抵抗375kΩを接続して両端の電圧をDC250Vレンジで測定する場合は、

マルチメータの内部抵抗250kΩが並列につながります。よって、DMMで測定するときは、

内部抵抗が数MΩですから、375kΩと250kΩの合成抵抗である150kΩを使わないと、

マニュアルどおりの電圧値になりません。

ビンテージテスターでないと、テスターで1kΩ/Vというのは難しいと思います。

ちなみに、手持ちの2台のアナログテスターは、DC 20kΩ/VとDC 50kΩ/Vでした。

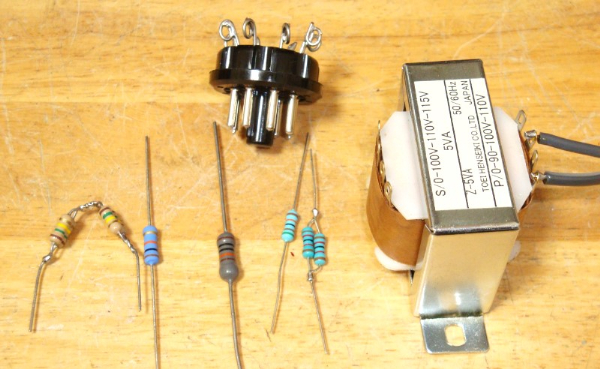

ということで、今回は真の実効値が測定できるDMMを準備し、治具抵抗は10kΩ、

12kΩ(2個並列で6kΩ)、100kΩ、375kΩ→150kΩ、510kΩの抵抗を使いました。

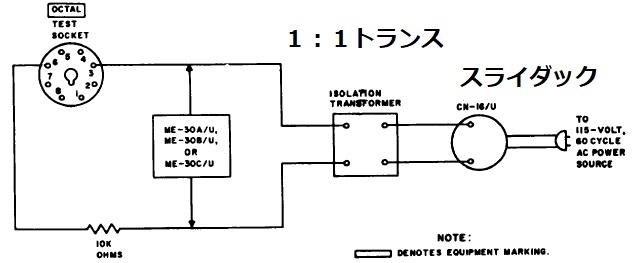

それ以外に、スライダックと1:1の小型絶縁トランス、OCTALプラグが必要になります。

AC入力は、米国ラジオ用に購入してあった115Vのステップアップトランスを使います。

出力電圧は、実測でAC118Vなので、やや高めになっていました。

AC100Vでも動作はするでしょうが、先ずは、正規電圧で確認してからの方が安心です。

以下、マニュアルに従って進めていきます。

|

【第21節 テスト要件】

第22節から第26節の電圧チェックにおいて、特に指定がない場合は、次の状態にします。

セレクター HS5-3460, BIAS=0, SHUNT=0, FUNCTION SW=B

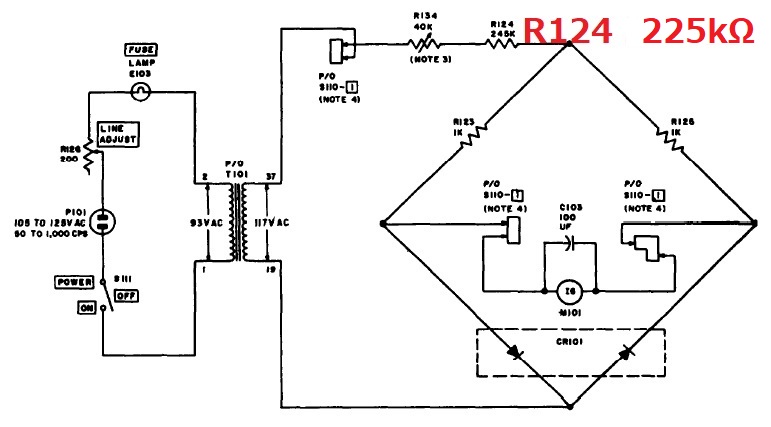

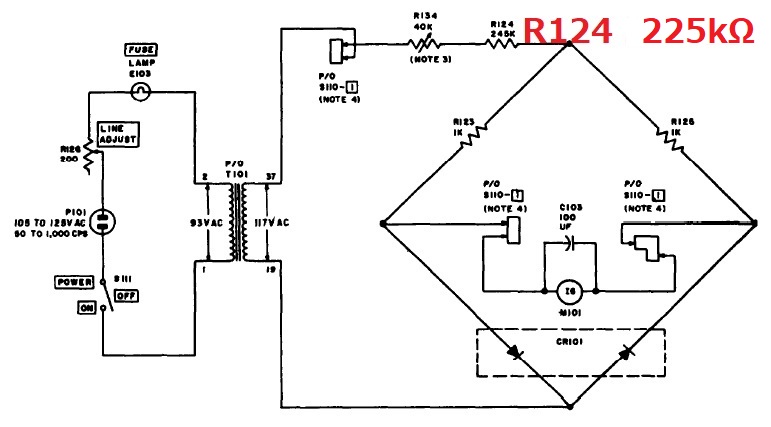

【第22節 プレート電圧及びライン調整回路テスト】(修正4版で第23節から第22節に変更)

OCTALソケットのカソードとプレート間(pin6とpin3)に375kΩを接続しますが、ここでの

測定はDMMで行うため、代わりに150kΩを接続し、DMMでDC電圧を測定します。

・3番(MUT.COND.)を押し、150V±3VdcとなるようにLINE ADJUSTを調整

・1番(LINE ADJ.)を押し、メーターがLINE TESTを示すようにボリュームR134を調整

|

しかし、R134を0Ωに回し切ってもLINE TESTから−側にしか調整できません。

このような場合、マニュアルでは、R134か整流器CR101の不良となっていますが、

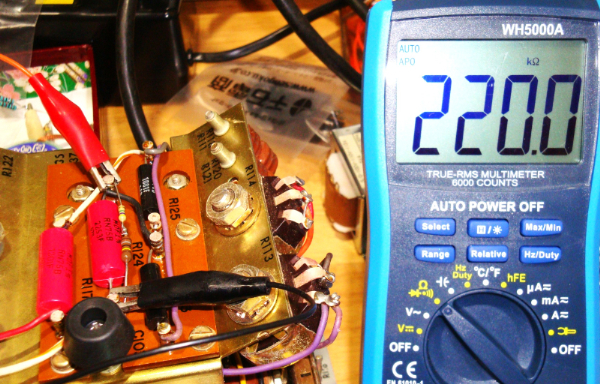

R134は正常なため、R134と直列に入っているR124(225kΩ)の不良があります。

今回はR124の抵抗値が228.3kΩと約1.5%大きくなっていました。

ひとまず、手持ちの抵抗で6.5MΩを作り、R124に並列に接続し220kΩにして調整OK

となりましたが、225kΩから-2.3%です。よって、本来はCR101の劣化だと思われるため、

再度見直す必要があります。今回はこのまま進めます。(2025/5/25記載修正)

|

【第23節 バイアス電圧テスト】(修正4版で第22節から第23節に変更)

BIAS=22にセットし、OCTALソケットのカソードとコントロールグリッド間(pin6とpin5)の

電圧が3.0V±0.2Vdcとなるように、ホーロー抵抗R130右端のクランプCを調整します。

ネジを締めると端子が動いてしまうので、慎重に締め付ける必要があります。

次にBIASを変えて電圧を確認します。

・BIAS=50のとき、13.4V±1Vdc

・BIAS=75のとき、25.8V±1Vdc

・BIAS=100のとき、40V±2Vdc

ずれているときは、R130を再調整し、4つの電圧を最適値に合わせ込みます。

・BIAS=100, FUNCTION=Fのとき、4.0V±1VdcとなるようにボリュームR139を調整

(±1Vというのは、ちょっと許容差が大きすぎるような気もします・・・)

|

【第24節 スクリーングリッド電圧テスト】

・OCTALソケットのカソードとスクリーングリッド間(pin6とpin4)に、150kΩを接続

・3番(MUT.COND.)を押し、抵抗の電圧が130V±3VdcとなるようにLINE ADJUSTを調整

・このとき1番(LINE ADJ.)を押し、メーターがLINE TESTを示すこと

・130V±3Vdcにならないときは、ホーロー抵抗R130左端のクランプAを調整

・3番(MUT.COND.)と2番(DIODE)を同時に押して、電圧が56V±1.5Vdcになること

・56V±1.5Vdcにならない場合は、R130中央のクランプBを調整

ここでプレート電圧(150V)とスクリーングリッド電圧(130V)の差が30V以上、又は

10V以下の場合は、整流菅のフィラメント/カソード極性を入れ替えてみますが、

今回は問題なく調整できましたので不要でした。

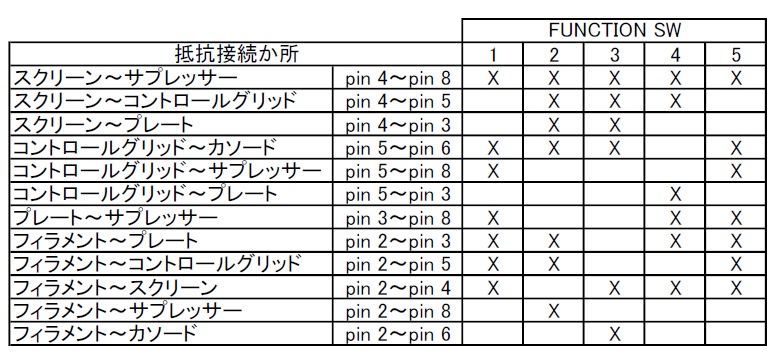

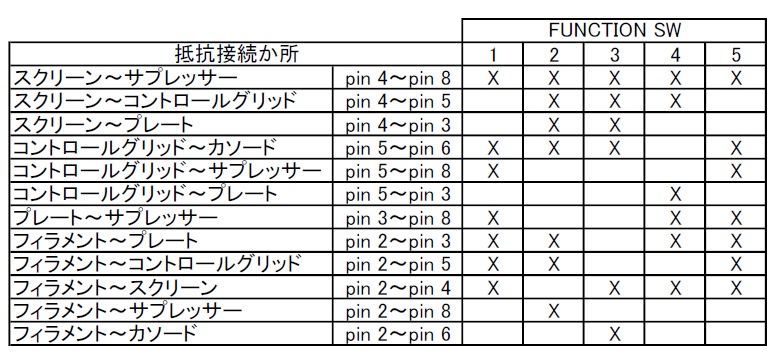

【第25節 ショート回路テスト】

・セレクタ― HS5-3468, BIAS=0, SHUNT=0, FILAMENT=0.6V(※)

・下記表のOCTALソケットのピン間に100kΩを接続し、FUNCTION SWを1〜5に

切り替えたとき、"X"の位置だけでショートランプが点灯すること

・抵抗を510kΩに変えたときに、すべての組み合わせでランプが点灯しないこと

(2025/5/29 Filament電圧を修正)

※注意点として、FILAMENT電圧設定が12.6V以上だと、等価的に測定電圧が

下がってしまい正しいテストができません。

|

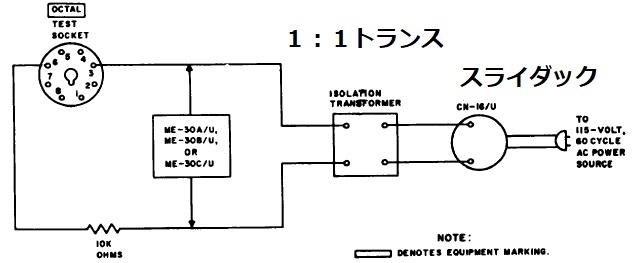

【第26節 疑似真空管テスト】

疑似信号により、Gm測定を仮校正します。

・セレクタ― HS5-3460, BIAS=0, SHUMT=0, FUNCTION SW=B

・下図回路を作り、OCTALソケットのプレート、カソード間(pin3-pin6)に接続

|

・電圧計が50Vacとなるようにスライダックを調整

・3番(MUT.COND.)を押し、メーターの指示値が40±0.5目盛のこと

・指示が40.5以上の場合は、ボリュームR113を調整

・指示が39.5以下の場合は、ボリュームR115を調整

※今回は、許容範囲に入っていたので、R113/R115の調整は不要でした。

・FUNCTIONをD, E, Fに切り替えて、3番を押したときの指示値が40±0.5目盛のこと

・FUNCTIONをCに切り替えて、3番を押したときの指示値が20±0.5目盛のこと

【第27節 シャントコントロール】

SHUNTボリュームR127が不良、または交換したときは次のように校正します。

・FUNCTION SW=A

・1番(LINE ADJ.)を押し、LINE ADJUSTでメーターをLINE TESTに合わせる

・SHUNTを90にセット

・OCTALソケットのカソード、プレート間(pin 6〜pin 3)に6kΩを接続

・3番(MUT.COND.)を押したときに、メーター指示値が0±2目盛のこと

※今回は指示値が-0.5目盛だったため、下記の調整は行っていません。

また、下記「可動キャップを回す」という説明が、どうも理解できませんでした。

巻き線抵抗部分を調整するものと思いますが、分解しないとはっきりしません。

・指示がずれている場合、SHUNTボリュームの下側の可動キャップを正しい

指示となるように回す(2連の下側)

・3番をリリースし、 R127のケースに可動キャップをはんだ付けする

・3番を押し、メーターの指示値を再チェック

【第28節 ファンクションスイッチのレンジC】

ここでは、真空管6L6が必要です。標準球というのは持ち合わせていませんので、

できるだけ新品の状態に近い6L6で確認しました。(右の6AU6は後で使います。)

|

・セレクタ― HS5-3481, BIAS=100, FILAMENT=6.3, FUNCTION SW=B

・OCTALソケットに6L6を挿入し、5分間ウォーミングアップ

・1番(LINE ADJ.)を押し、LINE ADJ.によりLINE TESTに指示を合わせる

・3番(MUT.COND.)を押し、指示値が120となるようにBIASを調整

・FUNCTION SW=Cに切り替え、3番(MUT.COND.)を押し、指示値が60±0.5のこと

60±0.5にならないときは、ボリュームR114を調整します。

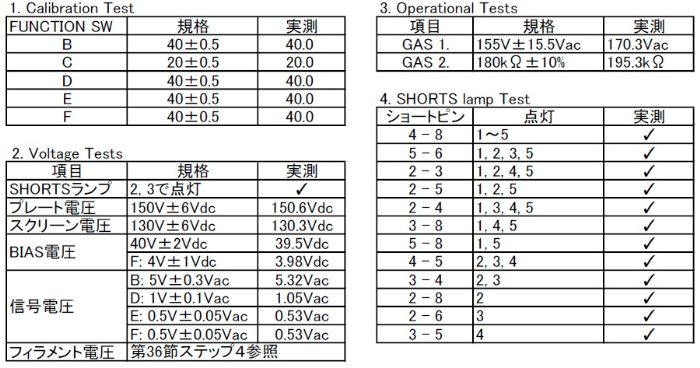

【第36節 電圧テスト】

【ステップ1】BIAS=0, SHUNT=0, HS0-0022に設定

・1番(LINE ADJ.)を押し、LINE ADJUSTによりLINE TESTに指示を合わせる

・FUNCTION SWをSHOTRS 1〜5に切り替えたとき、2と3のみでショートランプ点灯

【ステップ2】HS5-3460に設定、その他はステップ1のまま

・3番(MUT.COND.)を押し、OCTALソケットのカソードとプレート間(pin6〜pin3)

の電圧が150V±6Vdcのこと(修正5版で±3Vから±6Vに変更)

※マニュアルでは特に抵抗の接続は記載されていませんが、マルチメータの

250Vレンジで測定しているので、DMMでは250kΩを接続する必要があります。

下の写真は、左が手持ちの240kΩ接続時の電圧、右が無負荷時の電圧です。

(第22節では150kΩでしたが、240kΩでも同等のようです。)

|

・3番(MUT.COND.)を押し、OCTALソケットのカソードとスクリーングリッド間

(pin6〜pin4)の電圧が130V±6Vdcのこと(修正5版で±3Vから±6Vに変更)

※上記と同様に、DMM測定では150kΩ〜250kΩの抵抗接続が必要です。

・BIAS=100にセットし、OCTALソケットのカソードとコントロールグリッド間

(pin 6〜pin 5)の電圧が40V±2Vdcのこと

・FUNCTION SWをRANGES Fに切り替えたとき、電圧が4V±1Vdcのこと

【ステップ3】FUNCTION SW=B, BIAS=0, それ以外はステップ2終了のまま

・OCTALソケットのカソードとコントロールグリッド間(pin 6〜pin 5)の電圧が

5V±0.3Vacのこと

・FUNCTION SWをCに切り替えたき、電圧が5V±0.3Vacのこと

・FUNCTION SWをDに切り替えたき、電圧が1V±0.1Vacのこと

・FUNCTION SWをEに切り替えたき、電圧が0.5V±0.05Vacのこと

・FUNCTION SWをFに切り替えたき、電圧が0.5V±0.05Vacのこと

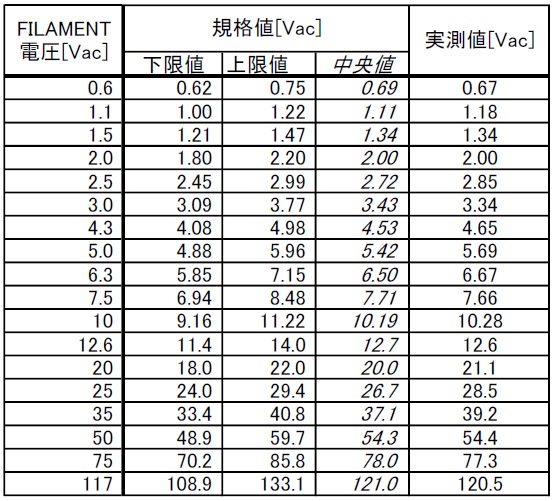

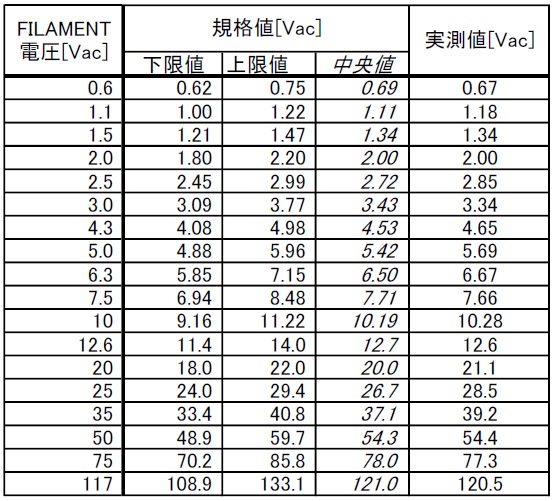

【ステップ4】FILAMENT電圧を0.6Vに設定、それ以外はステップ3終了のまま

・OCTALソケットのヒーター端子間(pin 2〜pin 7)の電圧が下表のこと

(修正5版で許容範囲の変更あり)

|

※中央値と実測値が近いければ問題なし。

【第37節 オペレーションテスト】

【ステップ1】FILAMENT=OFF, HS5-3460に設定

・4番(GAS1)を押して、OCTALソケットのカソードとプレート間(pin 6〜pin 3)の

電圧が155V±15.5Vacのこと

※今回は実測値が173Vacとなり、許容値を超えています。

ただ、240kΩ負荷で170.3Vacなので、このまま進めます。電源トランスの

2次電圧が170Vacのところ172.5Vacでしたので、この影響もあると思います。

・電源をオフにし、DMMをOCTALソケットのカソードとコントロールグリッド間

(pin 6〜pin 5)に接続

・5番(GAS2)を押して、抵抗値を測定する

RANGES A,B,C,D,Eのとき180kΩ±10%、RANGES Fのとき37.3kΩ±10%のこと

※今回の測定値は195.3kΩと+8.5%でした。全般的にソリッド抵抗は、抵抗値が

増加しています。RANGES Fでは、R128:180kΩとR141:47kΩが並列接続

されるので、合成抵抗値は37.3kΩですが、実測値は41.2kΩでした。

|

【ステップ2】

・真空管OC3, 5Y3, 6AU6, 6L6, 5678, 12AT7を試験し合格すること

6L6:45/25、6AU6:99/58、12AT7:(1)66/50, (2)68/50

(2025/5/31 12AT7の破棄値を訂正)

※手持ちの真空管は6L6、6AU6並びに12AT7なので、この3本で確認しました。

両方とも破棄値以上ですが、TV-7のテストデータでは6AU6のバイアス設定が

独特で、真空管データブックと動作条件が大きく異なることに注意が必要です。

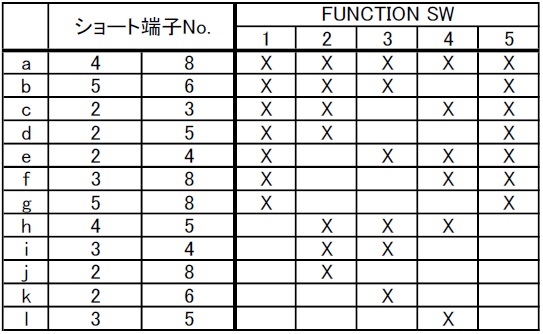

【ステップ3】

・BIAS=0, SHUNT=0, FUNCTION SW=1, HS5-3468, FILAMENT=0.6に設定

・次の表のOCTALソケットのピン間をショートし、FUNCTION SWを1〜5に

切り替えたとき、所定のSW位置(X)でSHORTランプが点灯すること

|

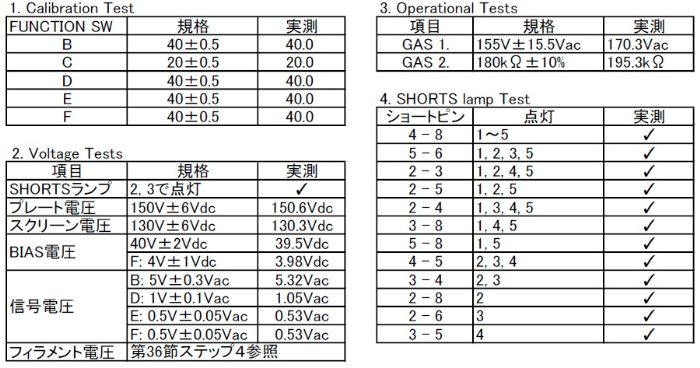

【第38節 性能規格サマリー】

|

【第40節 最終テスト】

第22節〜第24節、第36節のステップ3, 4が規定内であれば、新品と同等の

動作を提供することになります。

【まとめ】

基準となる真空管がないため、精度がはっきりしませんが、一通り完了です。

参考までに、手持ちのJI-177Cと比較してみました。(写真は6L6測定時)

6L6 :TV-7D/U 46/25(D)=5,750μmho、JI-177C 5,900μmho

6AU6:TV-7D/U 99/58(B)=2,475μmho、JI-177C 5,800μmho

|

|

6L6は両者で近い値になりましたが、6AU6が大きく違います。

これは、TV-7D/Uのバイアス設定が標準と異なるためで、異常値ではありません。

TV-7Dは破棄値に対する比較なので、このような設定になっているものと思います。

ちなみに、TV-7Dのバイアスを10にして、レンジDで測定すると約3,400μmhoとなります。

簡易的な良否判定に使えるレベルにはなったようです。

結局、メーター回路とLINE TEST調整用の抵抗以外は、修理らしい修理をせずに

作業ができました。

今後は、ソリッド抵抗値の再確認・交換、真空管ソケットピンの清掃、

Gm既知の標準真空管準備、丸形メーター調達など、まだ課題は多いので時間が

かかりそうです。どこまでやるかは気力次第ということで・・・・

2025年5月1日 作成

2025年5月25日 第22節 R124の説明を修正

2025年5月29日 第25節 フィラメント電圧の設定を修正

2025年5月31日 第37節ステップ2 12AT7の破棄値を修正

|

Copyright(c) 2025 Hiroyuki Kurashima All Rights Reserved

←メニューへ