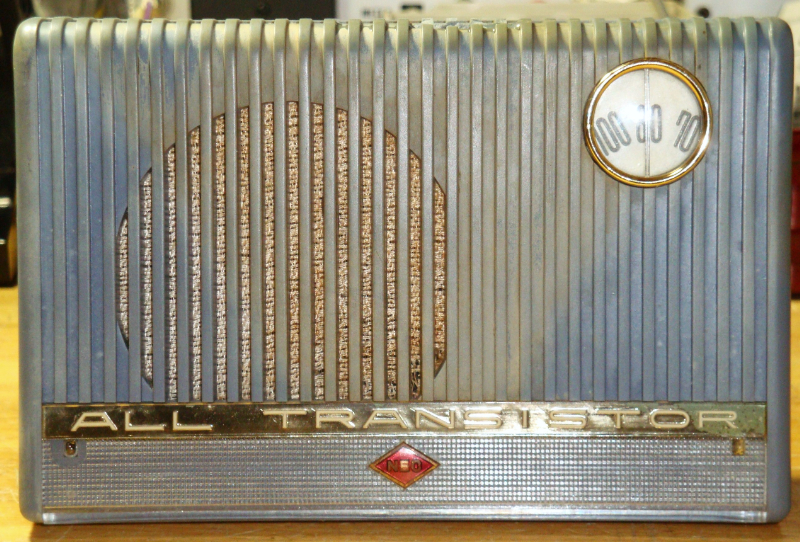

NEC 7石AMラジオ NT-7P

|

NECの最初期ごろのラジオです。13年前にヤフオクで入手しました。

説明では動作するとのことでしたが、確認すると無音の不動品でした。

ノイズも聞こえません。回路図は入手できるので、復活させることにしました。

TR構成:ST172(CONV), ST162(IFA), ST162(IFA), ST301x2(AFA), ST301x2(PWR)

Diode :SD-46(DET)

発売日:1957年(昭和32年)頃

入手日:2011年12月

|

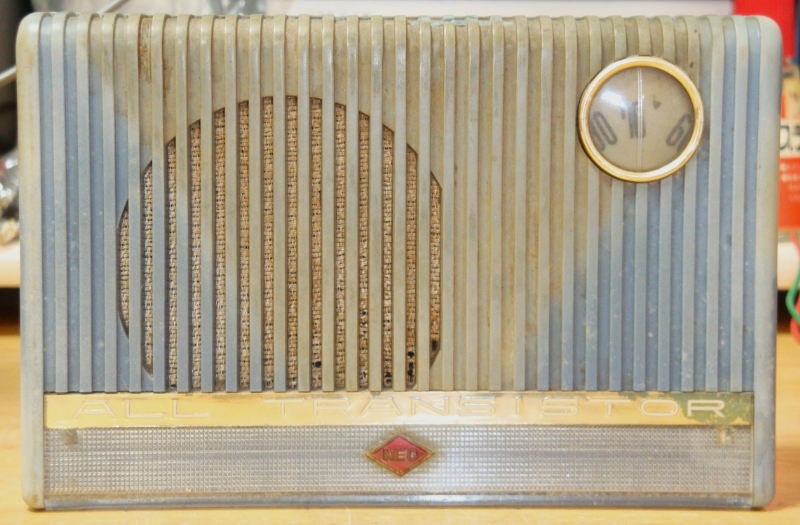

皮ケースの後がくっきりと分かります。かなり日焼けして退色しています。

カタログでは、サンゴ、オリーブ、ブルーグレーの3色ありますので、これは

ブルーグレーだったようです。ケースもかなり破損しています(後述)。

|

|

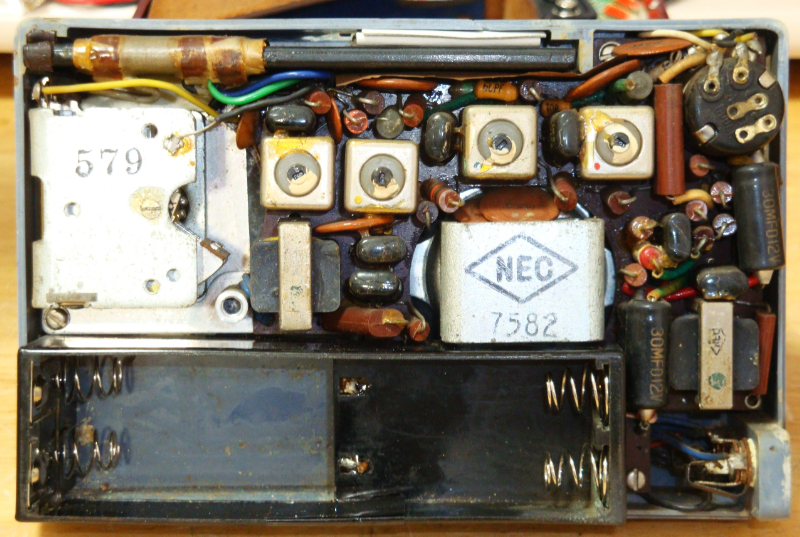

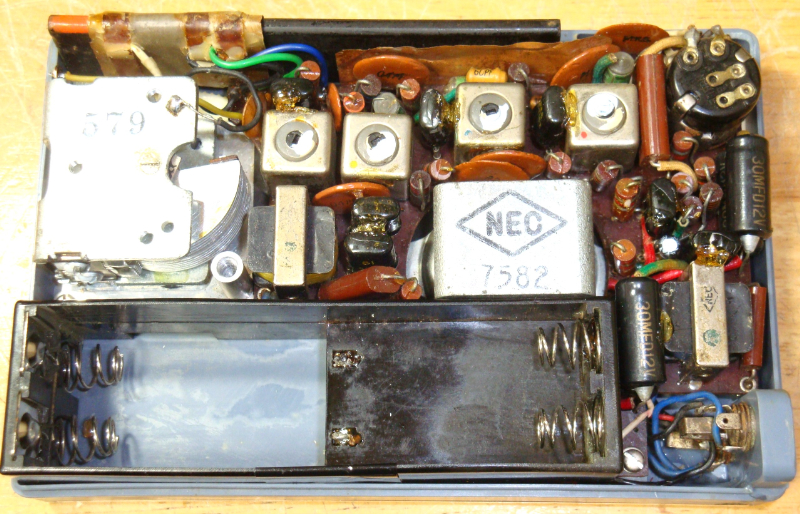

リアパネルを外したところ。NECの扁平型トランジスタが使われています。

006P電池ではなく、単三乾電池6本で9V電源としています。

外部電源を接続してみましたが、まったくの無音で、消費電流も30mA以上流れます。

電池端子が奇麗ですが、液漏れによる腐食で交換したようです。

|

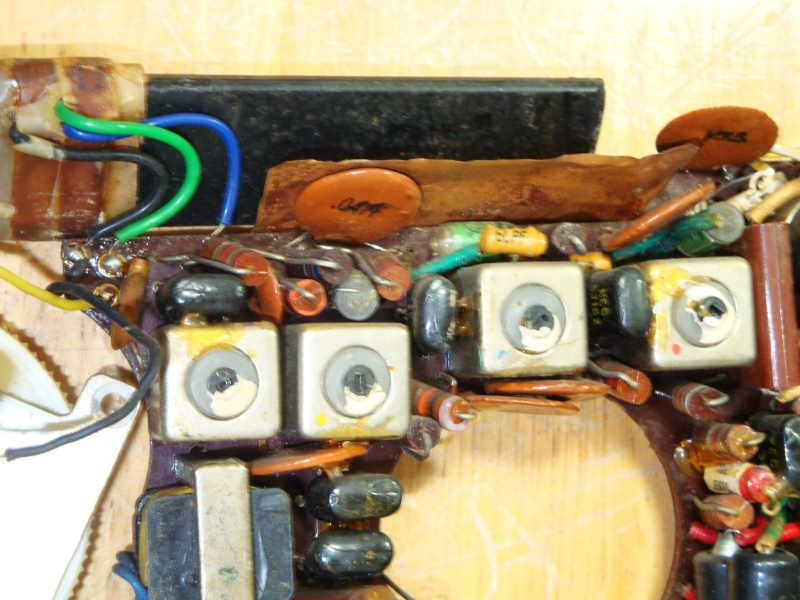

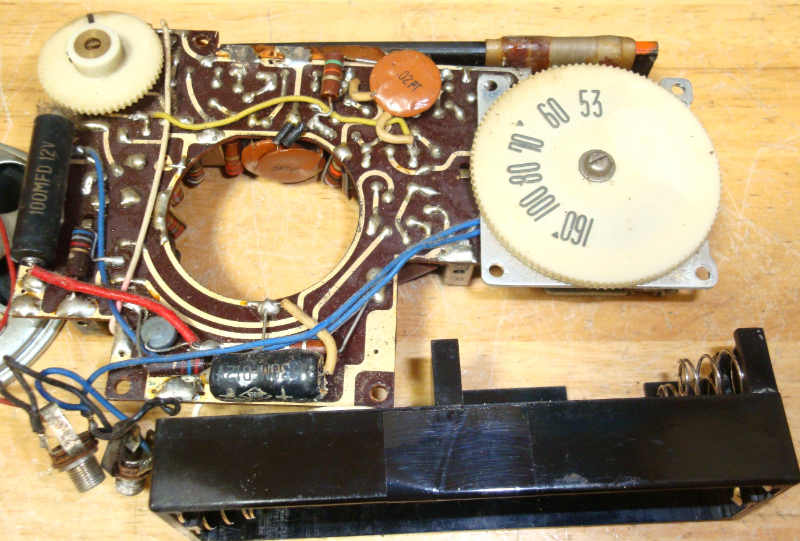

修理のため基板を取り外しました。電池が液漏れした跡があります。

|

動作確認のため、バリコンとスピーカーは基板に接続しておきます。

|

バーアンテナと基板回路をシールドするために薄い銅板がはんだ付けされています。

いかにも初期らしい製品です。

|

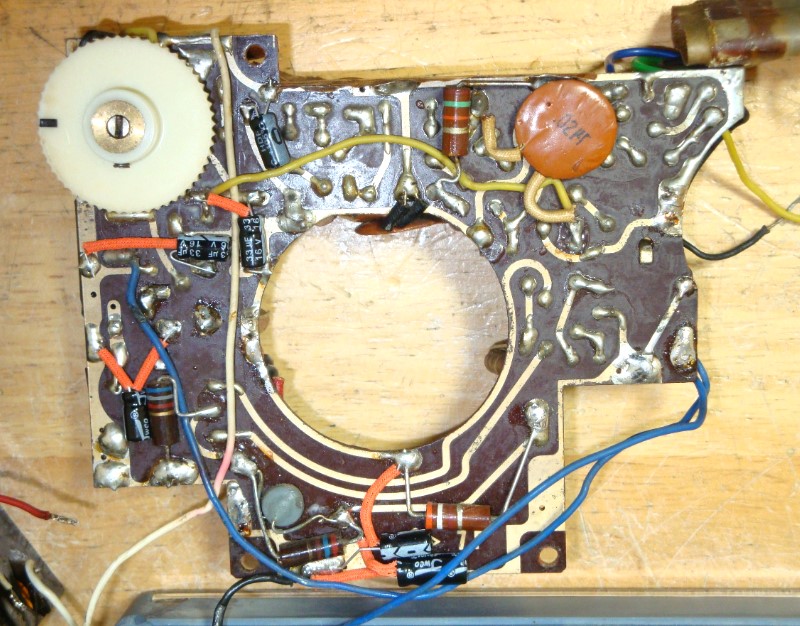

基板のはんだ面は、こんな感じです。ケミコンは完全に劣化しているので

交換が必要です。

|

部品面のケミコンを交換すると、大きさがとても小さくなるので、見た目が変わります。

できるだけ雰囲気を残すため、すべて半田面に取り付けました。

ケースやスピーカーのフレームにぶつからないように、注意して取付位置を考えます。

|

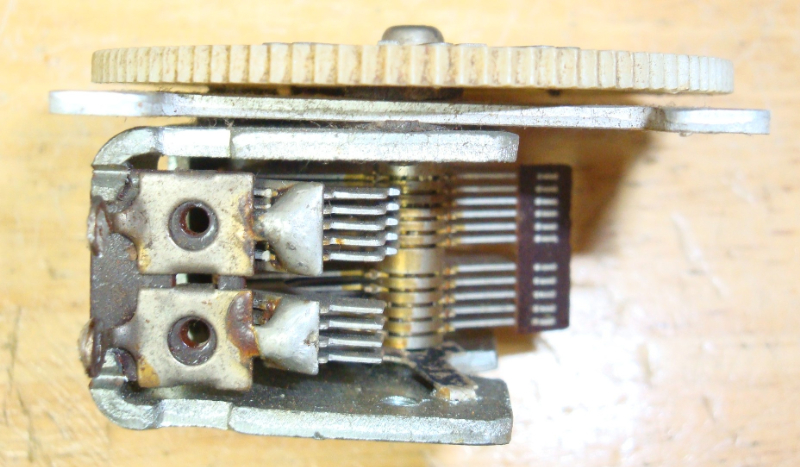

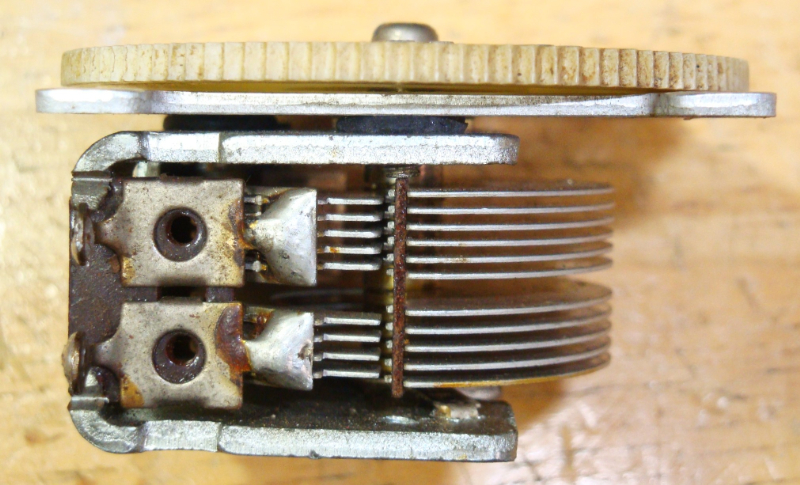

基板の次はバリコンの修理です。ゴムブッシュが溶けてつぶれています。

上がRF同調用、下が局発用です。

|

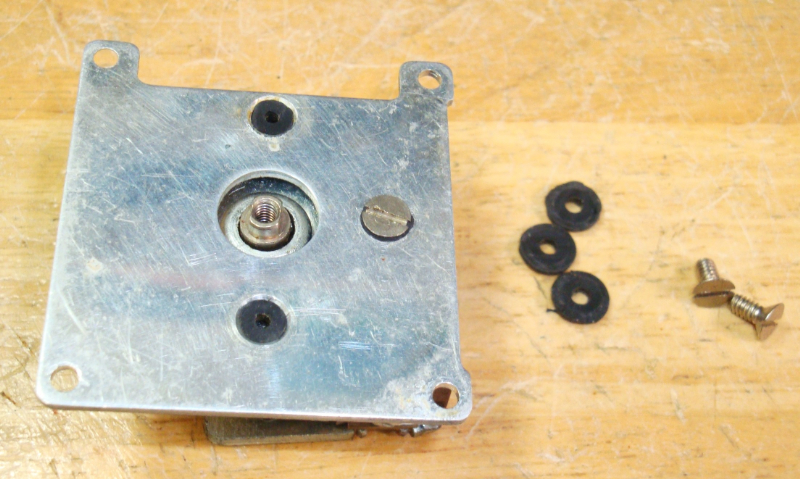

最初は、普通にゴムブッシュを付けましたが、高さが高すぎて、ネジが止まりません。

フレームの表面側をカットして、皿ネジの頭がフレーム面とフラットになるように

しました。

|

こんな感じですが、これでもダイヤルがフレームとぎりぎりです。

仕方がないので、最終的には、バリコンの軸部分にワッシャを1枚かませて、

ギャップを確保しました。

|

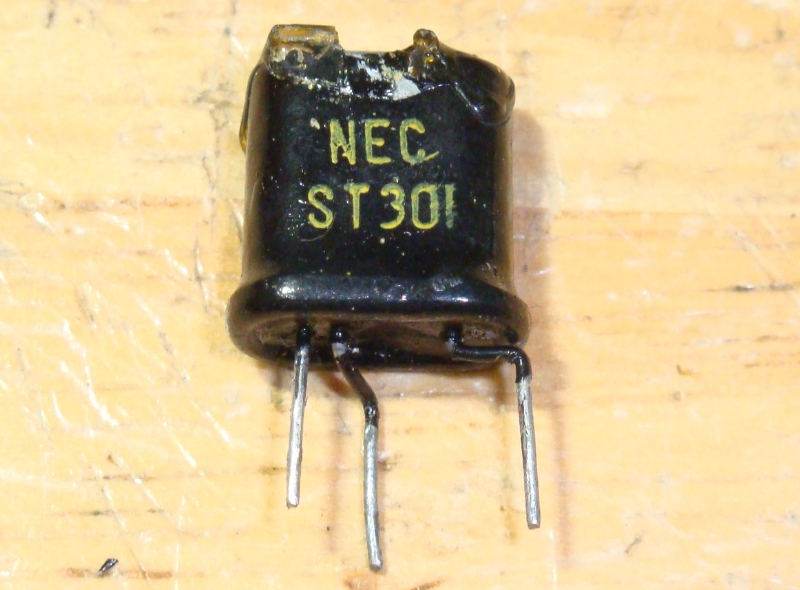

扁平型トランジスタは、すべてソケットに差し込むようになっています。

特性が安定していなかった時代なので、選別していたのでしょう。

ソケットに合うようにリードは加工されています。これでは振動で抜けてしまうため、

接着剤で他の部品に固定されていました。

参考までに、hFEは27〜46とばらついていましたが、動作は問題ありません。

回路図と比較すると、トランジスタは次のように改良されています。

ST-16B==>ST172, ST-16A==>ST162, ST-3B==>ST301

|

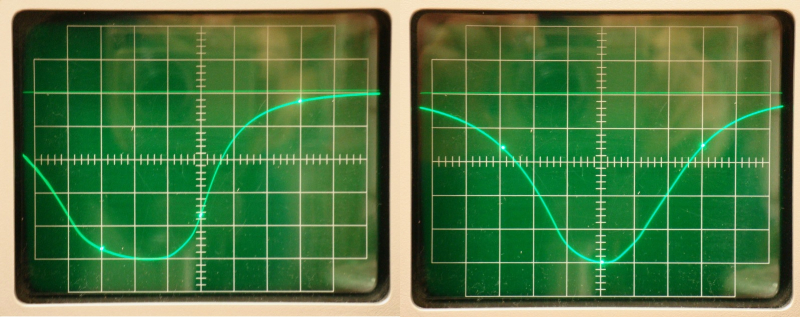

結局、無音の原因は、低周波段のカップリングコンデンサの容量抜けでした。

一通りの部品交換が完了し、消費電流を確認すると約10mAに下がりました。

ここから、調整に入ります。

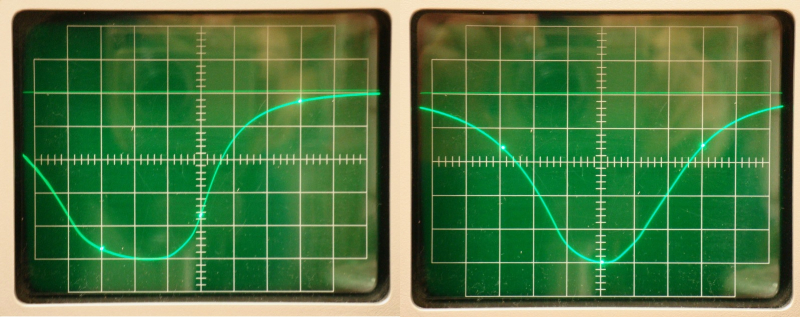

先ずは、IFTの調整からです。写真左は調整前で、455kHzから相当ずれています。

右側のように、センター455kHzに合わせ込みました。

次に目盛合わせと、トラッキング調整を行って完成です。

|

最終状態の基板の様子です。カップリング以外のケミコンは飾りで残しています。

これがないと、オリジナルの雰囲気が出ません。

回路図では電源スイッチがプラス側ですが、実機ではマイナス側に入っていました。

修正した様子は見られないので、回路図とは違っていたようです。

|

交換した部品です。真ん中の白いケミコンが、カップリング用のコンデンサです。

元々基板のはんだ面に付いていたケミコンは、この2個だけでした。

|

ケースを水洗いして、少しは奇麗になりました。ケースの破損個所も接着しています。

感度も問題ないレベルですが、音質は硬い音です。もう少し低音を強調しても

良いような感じですが、60年以上前のラジオが復活したと思えば満足のいく結果です。

|

皮ケースを付けるとこんな感じになるのですが、悪いことに、ホックがケース上部に

あるため、その部分が大きく破損しています。

おそらく、ホックを止めるときに、強い力が加わって割れてしまったのではないかと

予想できます。或いは、ホック部分を落下させたのかもしれません。

いずれにしても、この位置に大きなホックを配置したのは失敗です。

2025年3月19日

Copyright(c) 2025 Hiroyuki Kurashima All Rights Reserved

←メニューへ

|