ビクター 7石2バンドラジオ 7TA-1

|

動作未確認のジャンクとして入手しました。専用の黒革ケース付きです。

ビクターの初期のトランジスタラジオは、ソニーのトランジスタを採用していました。

7TA-1は情報が少なく、いろいろと調査した結果、TA-2750と内部基板が同じでした。

TA-2750には全てソニーの扁平型トランジスタで構成されているものが存在しますが、

7TA-は電力増幅のみ扁平型のまま、それ以外は金属ケースになっていることから、

7TA-1はTA-2750の後継機種と考えられます。デザインも改良されているほか、短波帯の

受信周波数範囲が微妙に異なります。

TA-2570:BC 535〜1605kc/SW 3.8〜10.5Mc

7TA-1 :BC 535〜1605kc/SW 3.9〜10Mc

TR構成:2T73(CONV), 2T73(OSC), 2T76(IFA), 2T76(IFA), 2T65(AFA), 2T85 x 2(PWR)

Diode :1T23(DET), 1T51(TEMP)

発売日:1959年(昭和34年)頃

入手日:2016年5月

|

裏面ですが、黒い液体が漏れだして固まっています。

|

|

リアパネルを外したところ。黒い物質は、バーアンテナの固定用ゴムが溶けたものでした。

このラジオは、このゴムが流れ出ているものが非常に多く見られ、修理泣かせです。

上が短波用のバーアンテナ、下が中波用のバーアンテナです。

|

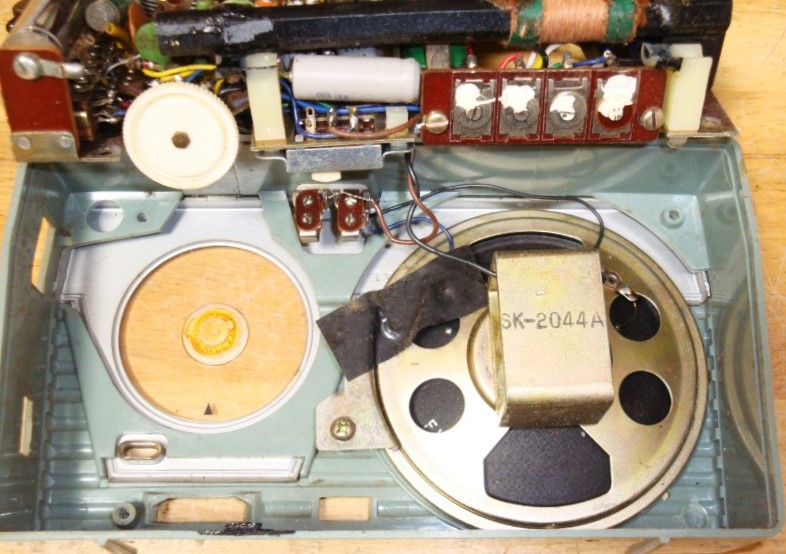

フロントパネル内側はこんな感じです。

各バンドのトリマが基板下にまとめられていますが、バリコンからかなり離れています。

一応調整はできますが、配線で長く伸ばしているので、配線位置により微妙にずれます。

|

指定電池はBL-M106ですが、入っていた電池は、ナショナルR006 \230-です。

これは1961年の雑誌広告に掲載されている電池のようですが、BL-M106という電池は次のように

定義されています。(電波技術1957年8月号、マクセルの広告より)

B: B電源

L: Layer(積層)

M1: ユニット型記号(外形寸法), M1は20x20

06: 積層数(06は1.5Vx6=9Vを示す)

|

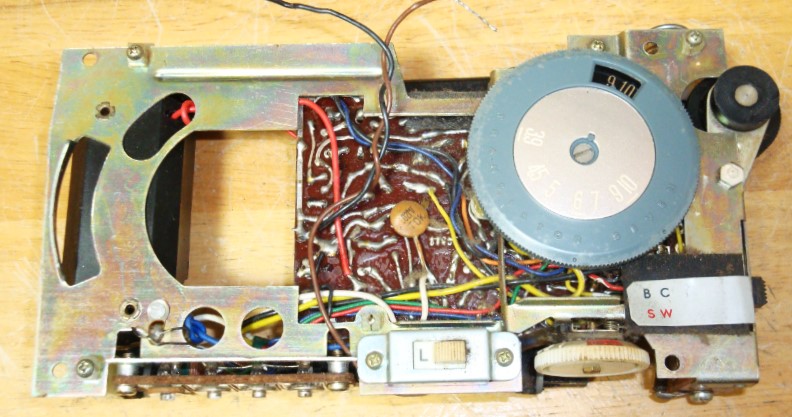

シャーシを取り出しました。

|

表側は、こんな感じです。

|

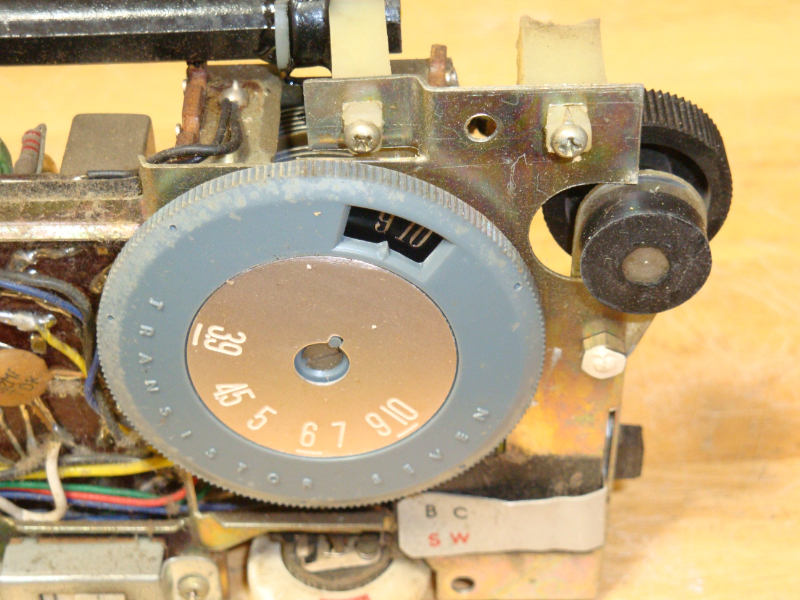

ダイヤル機構がちょっと変わっています。右のツマミは、普段はダイヤルから離れていて、

ツマミを押しながら回すことで選局します。説明によると、間違って手で振れても選局が

ずれない構造だそうです。言われてみれば分かりますが、初めて見ました。

|

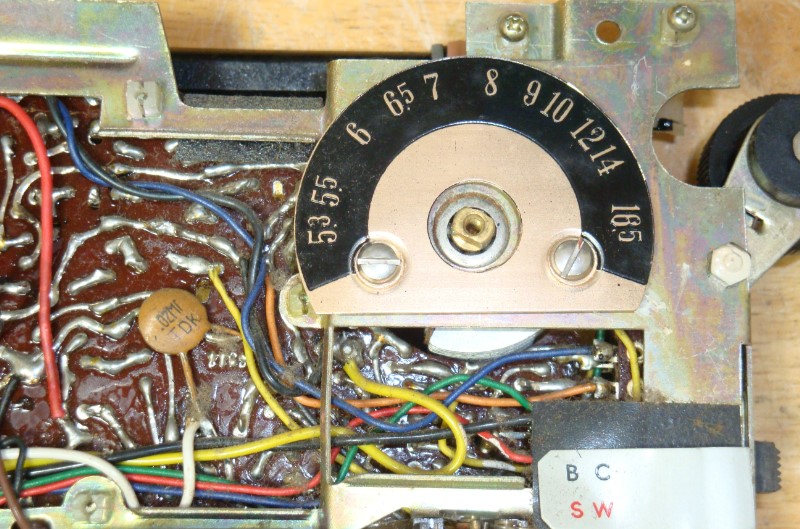

ダイヤルを外すと、中波用の目盛り板が現れます。

|

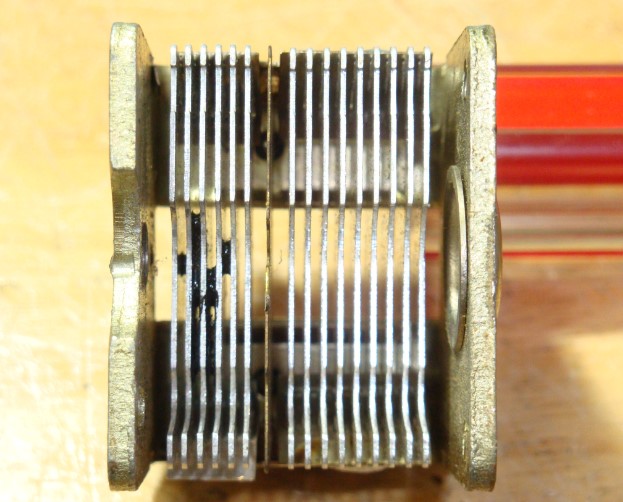

今回の一番の問題であるバリコンを修理するために取り外しました。

ご覧のように、バーアンテナのゴムが流れ込んでいて回転しません。エタノールに漬け込めば

溶けてくれるのですが、それなりの量が必要になります。

ということで、分解清掃することにしました。ただ、これが大変でした。

|

ローター側を外したところです。ステータ側の内部にもがっちりとゴムが詰まっています。

|

再組み立てに四苦八苦しましたが、どうにか綺麗になりました。

容量は手前側が局発用12pF〜236pF、奥が同調用12pF〜255pFとなりました。

|

局部発振用の2T73はソケットになっています。

半田による熱を避けたのか、選別交換用なのかは明確ではありませんが、抜けないように

リード線をキンク加工しておく必要があります。

|

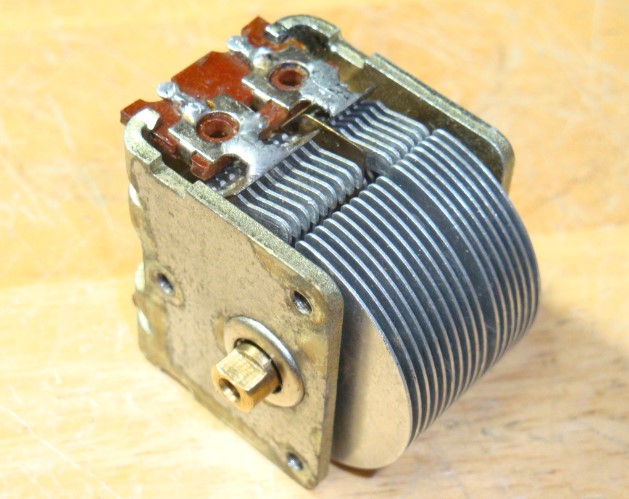

出力段の扁平型トランジスタ2T85

|

バリコンを取り付けて、チューニングができるようになったので、取り敢えず電源を入れてみます。

電池端子は006P用に交換、バーアンテナは結束バンドで固定しました。

一応受信できましたので、基本的な動作はしているようですが、消費電流が20mA程度流れます。

通常は、音量を上げなければ10mA程度のはずなので、ちょっと電流が大きいです。

ということで、電解コンデンサをチェックすると全て劣化していました。

電解コンデンサを交換すると、10mAまで落ちました。音量を上げると20mA以上流れます。

|

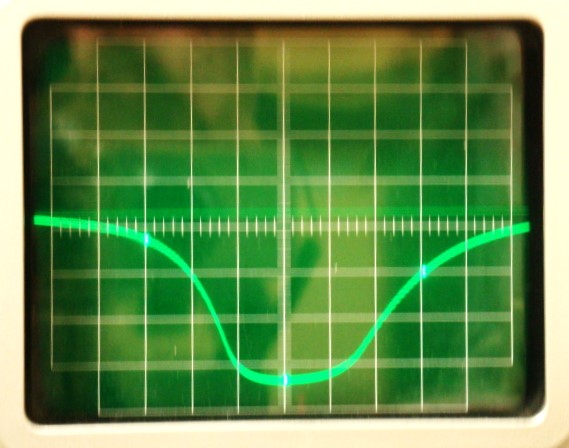

動作確認ができたので、再度ケースから取り出して調整です。

IFTは455kHzからかなりずれていました。これでも不十分な特性なのですが、

これ以上の追い込みは無理でした。IFTの次は、目盛合わせ、トラッキング調整を行い完成です。

|

交換した部品一式です。電解コン一式、バリコンのゴムブッシュ、電池端子です。

1960年前後のナショナルの電解コンデンサは、特に劣化しやすいようです。

|

外観の汚れを綺麗にし、アクリルサンデーで磨くとピカピカになりました。

音質調整は、NFBのON/OFFになっているため、かなり音質が変わります。

Lではラジオっぽい感じですが、Hに切り替えるとNFBがかかり音楽用になります。

|

2025年1月3日

Copyright(c) 2025 Hiroyuki Kurashima All Rights Reserved

←メニューへ

|