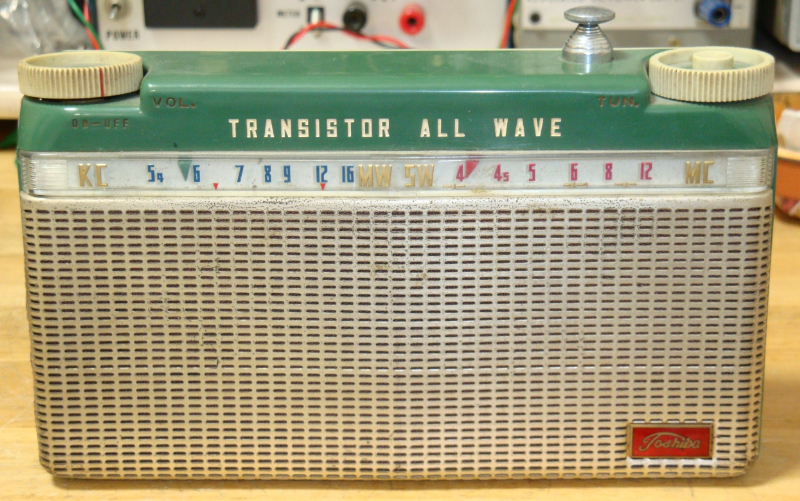

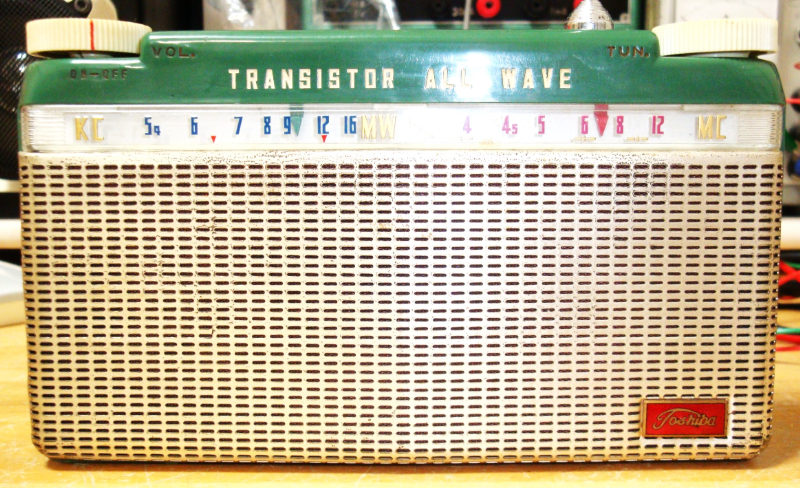

東芝 2バンド6石ラジオ 6TM-225S

|

電池の配線が外れているので、それを直せば受信できるということで入手していました。

専用の革ケース付きです。

修理前に現状確認したところ、確かに電源は入り受信できますが、音量が圧倒的に小さいです。

また、SWに切り替えることができません。ボリュームに少しガリがあります。ただ、基本的な

回路は動作していることが確認できました。

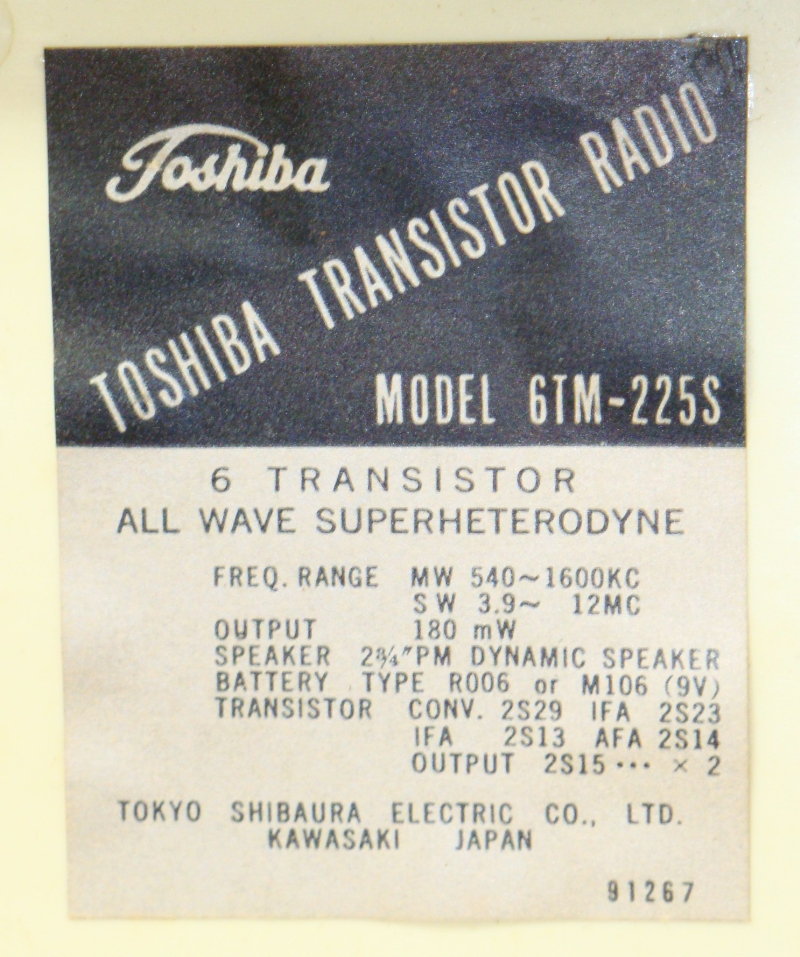

TR構成:2S59(CONV), 2SA53(IFA), 2SA53(IFA), 2SB54(AFA), 2S56 x 2(PWR)

ラベルでは、2S29, 2S23, 2S13, 2S14, 2S15Ax2 となっています。

実機では、その後の改良により2S59, 2S53, 2S53, 2S54, 2S56x2になったのではと思われます。

発売日:1958年(昭和33年)頃

入手日:2008年4月

|

|

|

ボリューム部のケースが割れています。一応、プラスチック用接着剤で補修することにします。

|

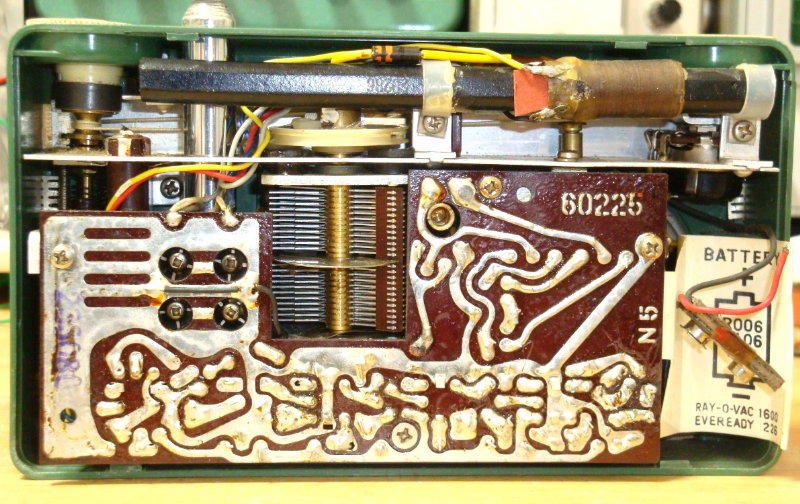

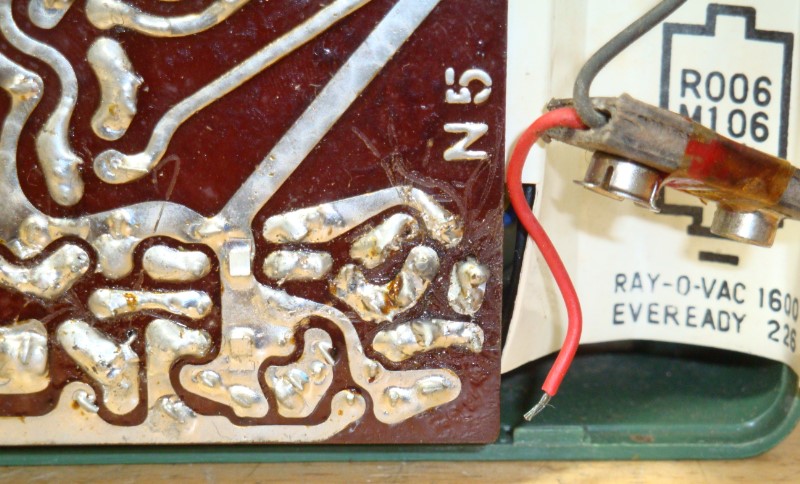

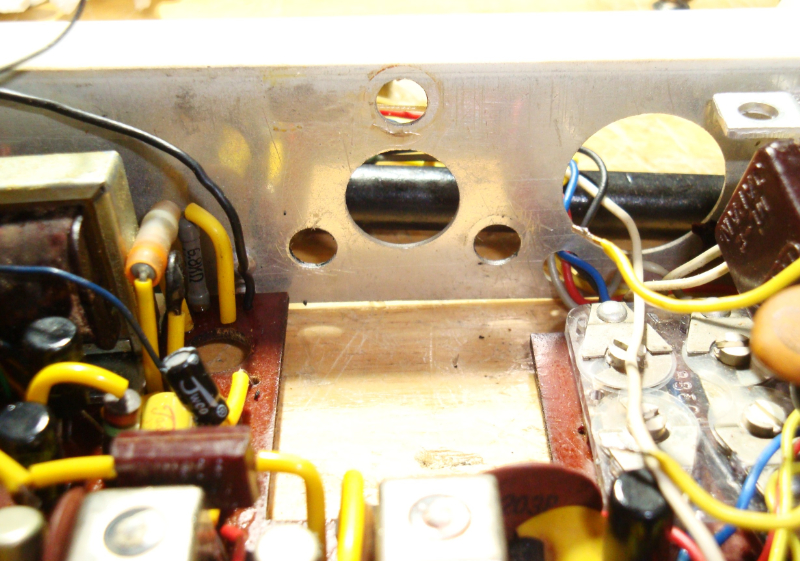

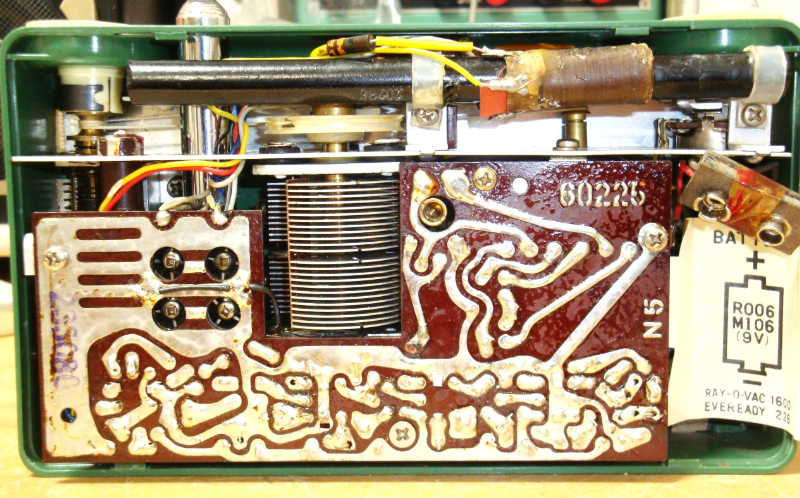

リアパネルを外したところ。電池端子は006P用が付いていますが、オリジナル電池はR006なので

±端子が独立した電池スナップ端子であったはずです。

|

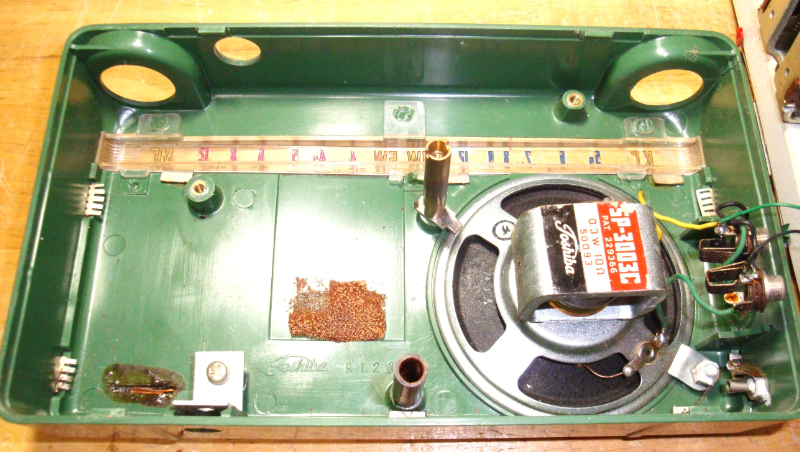

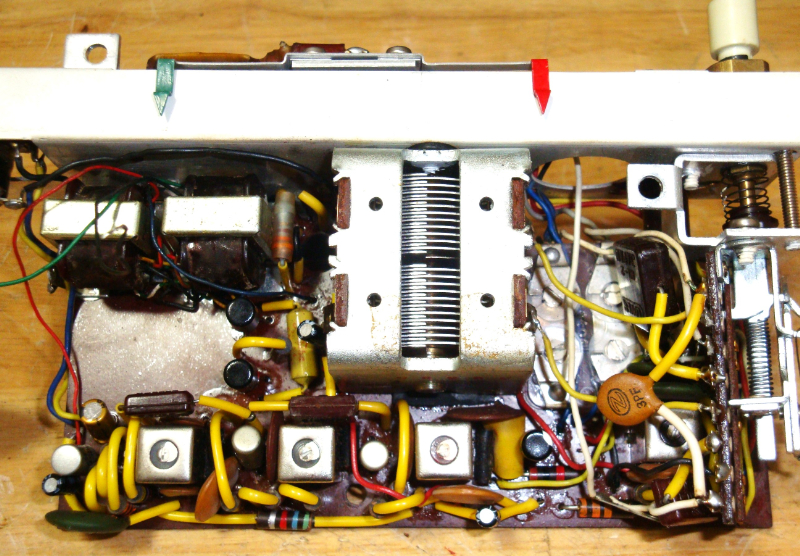

基板を取り出しました。フロントパネルは特に問題ありませんが、左上のスピーカー固定端子が

代用品に置き換えられています。実は、この端子はスピーカーのマグネットに吸いついていました。

修理で取り外したときに、間違ってマグネットにくっ付いてしまったまま、見つけ出せなくて

代用品を使ったのでしょう。ここは、元の部品に戻しておきます。

|

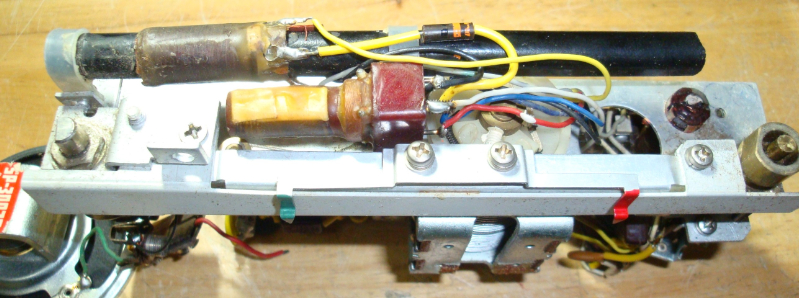

内部をすべて取り出したところ。

|

上から見ると、こんな感じです。

MWはバーアンテナですが、短波帯のフェライトが出来ていなかったので専用コイルになっています。

よって、SWはロッドアンテナを伸ばさないと、感度が不足します。

|

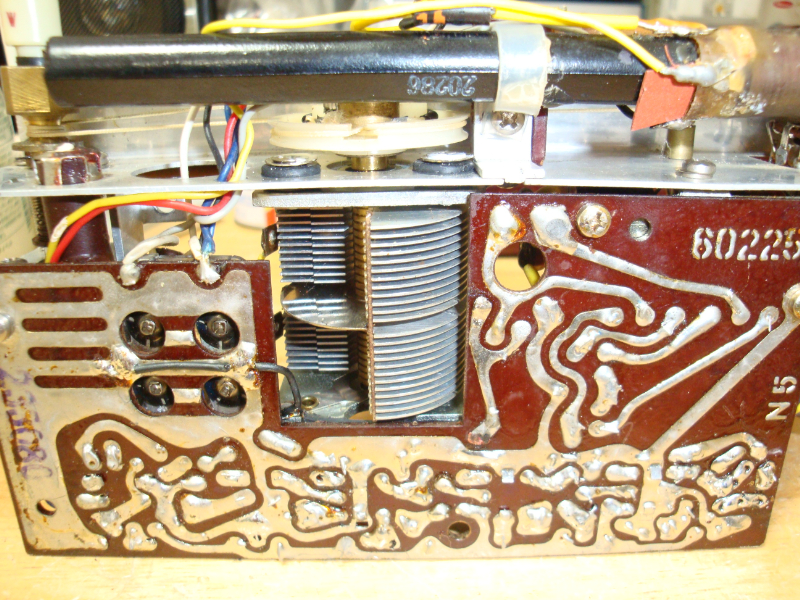

この時代のプリント基板は性能が悪く、直ぐにパターンが剥がれてしまいます。

右端のパターンは、AFA用の2SA54のパターン面ですが、修理交換した跡があります。

カップリング用のコンデンサを交換しようとしたところ、簡単にパターンが剥がれました。

部品交換は1〜2回が限界の様です。剥がれたままだと部品がぐらぐらするので、一旦、パターンを

取ってしまい、エポキシで接着してから半田付けしました。一応問題ない状態にはなりました。

ただ、2SA54のコレクタピンが根元から折れてしまったため、代用品として2SB439に交換してあります。

|

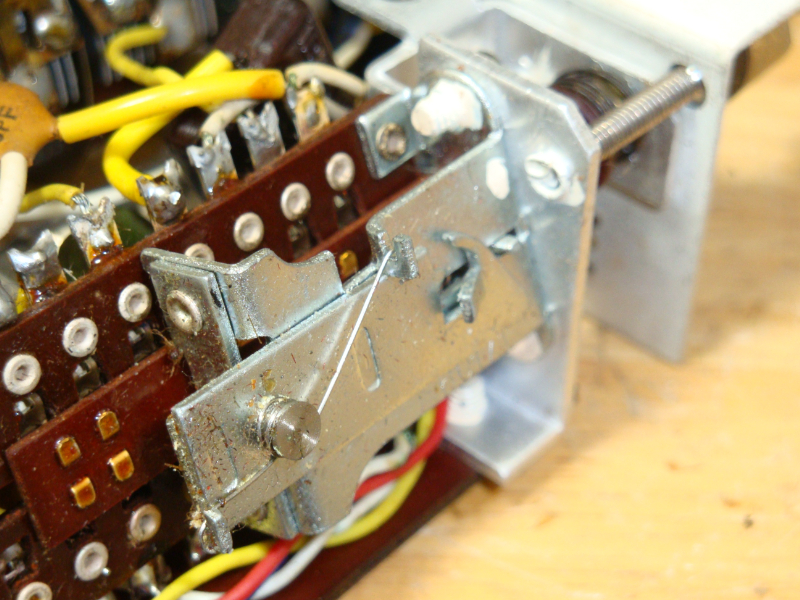

バンド切替用のスイッチですが、プッシュ式のスライドスイッチ方式になっています。

押すたびにMWとSWが切り替わる仕組みですが、バネ部分のグリスが固着しているため金具が動きません。

エタノールで古いグリスを除去して、新しいグリスにしたところ順調に動作する様になりました。

|

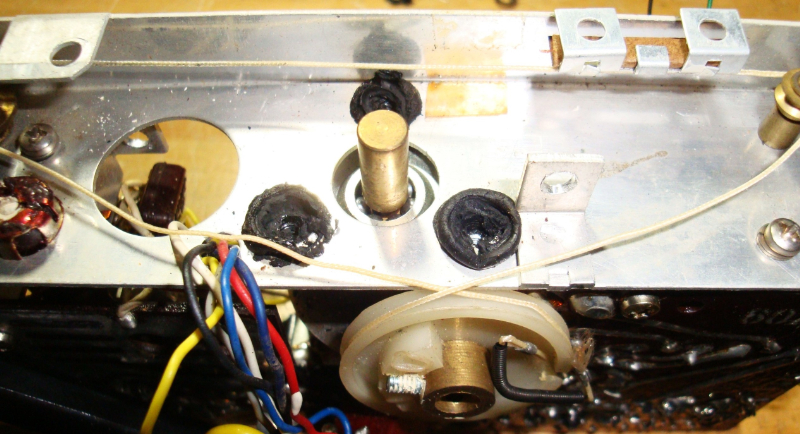

次は、バリコンのゴムブッシュ交換です。当然ですが、ダイヤル機構を一旦外します。

ブッシュはご覧のとおり溶けて固着しています。

|

バリコンを取り外して、ブッシュも綺麗に除去します。

|

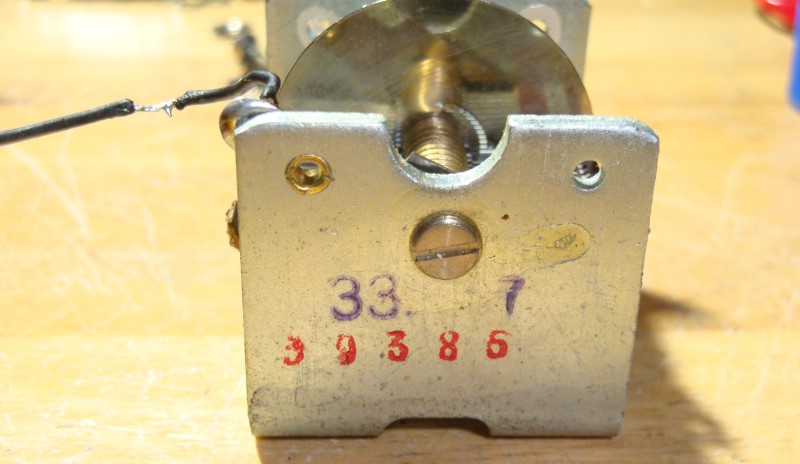

製造年月は昭和33年(1958年)7月のようです。

容量は12pF〜300pFの2連ですが、シールド板が付いているのには感心しました。

|

ケースに組み込むと、こんな感じです。本来は、もう少しブッシュの厚みが必要なのですが、よしとします。

|

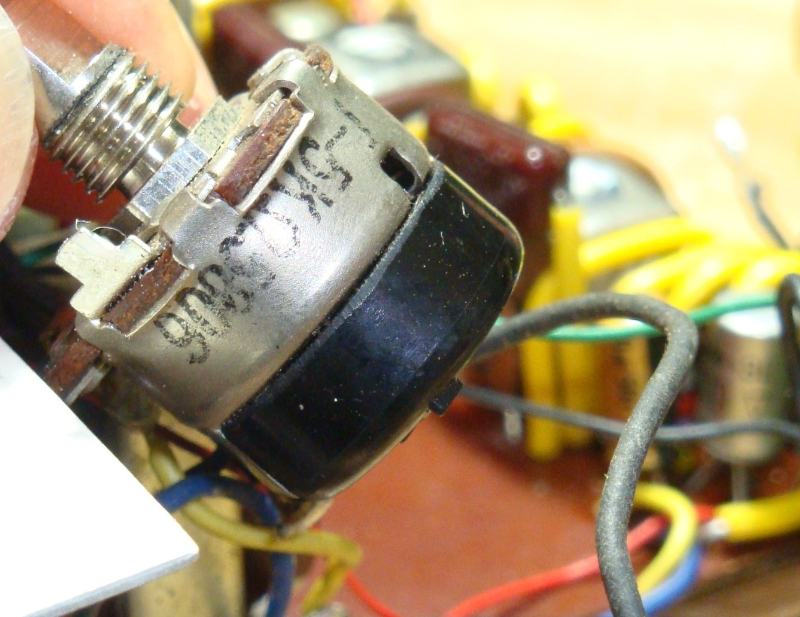

ボリュームに少しガリがあったので、分解清掃することにしました。

捺印が「5806」となっているので、1958年6月製造のようです。

清掃でガリは無くなりました。

|

最終的な基板面です。電解コンデンサはすべて交換しました。音量が小さい原因は、カップリング用

コンデンサの容量抜けです。黒いトランジスタ(2S59, 2S56 x2)はオリジナルと思われます。

|

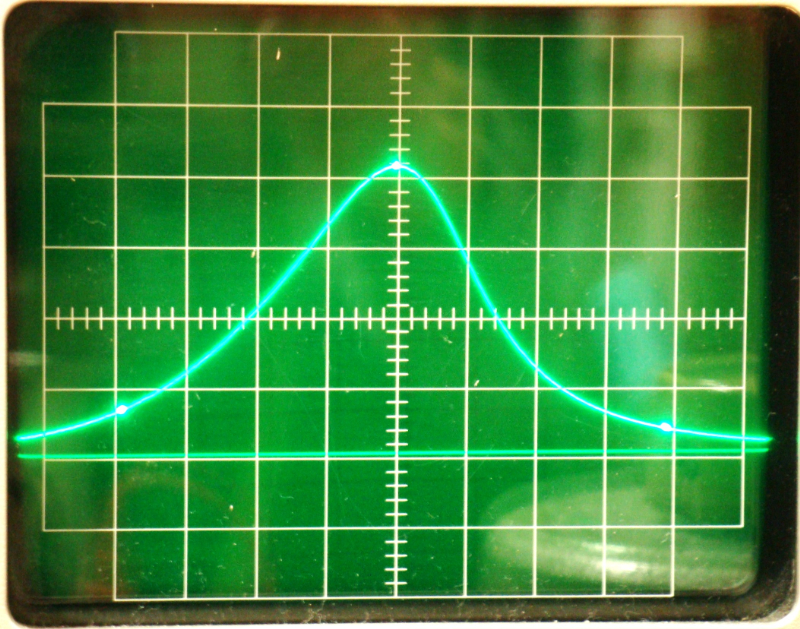

ケースに組み込む前に調整です。写真はIFTの特性です。とても素直なカーブですね。

IFTの調整、目盛合わせ、トラッキング調整を完了すると、各局ともよく受信できる様になりました。

|

交換した部品一式。この時代の電解コンデンサは品質が特に悪いように感じます。

|

ようやく完成です。電池は006Pしか入手できませんので、電池端子はこのままにしておきます。

|

ツマミや外観の汚れを綺麗にし、東芝初期のいい感じが出ています。

2024年12月1日

Copyright(c) 2024 Hiroyuki Kurashima All Rights Reserved

←メニューへ

|